2025年3月10日,农业农村部发布《种畜禽生产经营许可管理办法》(以下简称《办法》),标志着我国畜禽种业管理进入法治化新阶段。

该《办法》作为畜牧法的重要配套制度,将于7月1日正式实施。本文结合农业农村部政策解读及行业现状,深入解析这一制度的创新与突破。

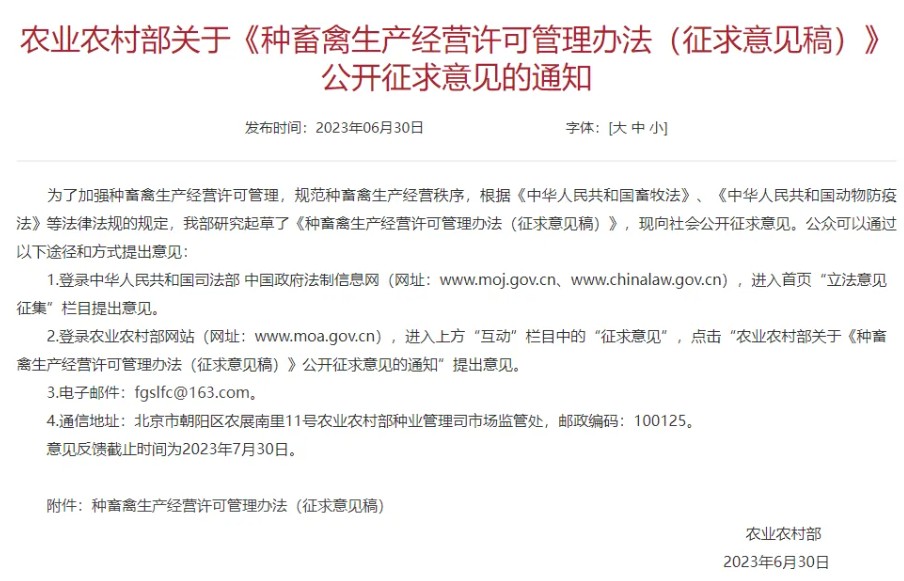

原征求意见稿

制度升级背景:适应现代畜牧业发展需求

我国种畜禽生产经营许可制度始于 2005 年《畜牧法》确立的行政许可框架。

随着产业规模扩大和技术革新,原有制度逐渐显现出三方面局限:许可标准不统一(各省制定细则差异大)、监管链条不完整(仅规范遗传材料生产)、服务效能待提升(审批周期长、材料复杂)。

特别是 2022 年《畜牧法》修订后,明确要求建立全国统一的许可证管理系统,推动许可制度全面升级。

新《办法》的制定历时三年,通过梳理全国 31 个省份的实践经验,吸纳 230 余家种畜禽企业的建议,最终形成覆盖生产端到市场端的全链条管理规范。

原《家畜遗传材料生产许可办法》同步废止,实现从单一遗传材料管理向全品类种畜禽监管的跨越。

制度创新亮点:构建四位一体管理体系

中央统筹监管:家畜遗传材料及祖代以上种畜禽生产经营许可由省级农业农村部门核发,确保高端种源质量。

地方精细管理:父母代种畜禽和商品代仔畜雏禽许可权限下放至县级以上部门,实行 "省级制定标准 + 属地动态监管" 模式。

例外情形豁免:农户自繁自养(年销售仔猪≤500 头、雏鸡≤5 万羽等)及互助配种行为免于办证,兼顾小规模养殖实际。

建立 "基础规范 + 专项标准" 双层架构:

基础规范明确品种审定、技术人员资质、防疫条件等刚性要求。

配套制定《种畜禽生产性能测定规范》等 22 项技术标准,针对不同物种(如生猪、肉牛、蛋鸡)细化群体规模、设施配置等指标。

依托 "中国种业大数据平台" 实现三大功能:

电子证照互通:许可证信息实时对接市场监管、动物检疫等系统。

动态监测预警:要求企业每月更新种畜禽存栏、销售及性能数据。

质量追溯查询:消费者扫码即可获取种源三代系谱、疫病检测记录。

专家现场评审制:组建含遗传育种、动物医学等领域的全国专家库,现场核查通过率纳入许可证年检指标。

飞行检查制度:对遗传材料生产企业实施不低于 20% 的年度突击抽检。

信用分级管理:建立企业红黑名单,与金融信贷、政策扶持直接挂钩。

便民惠企措施:降低制度性交易成本

针对行业反映强烈的 "办证难" 问题,《办法》推出三项改革:

"一网通办" 服务:申请材料从原平均 12 项精简至 5 项,办理时限压缩 60%(遗传材料审批由 90 天减至 35 天)。

证件效力升级:全国统一 5 年有效期,较原有 3-5 年不等的政策更利于企业长期规划。

变更手续简化:企业名称、法人变更等高频事项简化流程。

产业影响展望:推动种业高质量发展

根据简单推算,《办法》实施将带来更多积极效应:

一是市场净化。预计淘汰部分不合规中小种畜禽场,头部企业市场集中度提升。

二是创新驱动。种畜禽企业研发投入不低于营收的一定比例,推动建立产学研协同创新体。

三是国际竞争。统一认证标准助力国产种源出口,预计 2030 年畜禽种业进出口逆差将明显缩减。

作为我国首部全面规范种畜禽生产经营的部门规章,《办法》的出台通过数字化、标准化、精细化的制度设计,为畜禽种业装上 "安全阀" 和 "加速器",这场涉及 30 万家企业、关系万亿产值的制度变革,将为保障国家粮食安全和推动乡村振兴注入新的动力。

中华人民共和国农业农村部令

2025年第1号

《种畜禽生产经营许可管理办法》已经农业农村部2025年2月8日第2次常务会议审议通过,现予公布,自2025年7月1日起施行。

部长 韩俊

2025年3月10日

种畜禽生产经营许可管理办法

第一条 为了加强种畜禽生产经营许可管理,规范种畜禽生产经营秩序,促进畜禽种业高质量发展,根据《中华人民共和国畜牧法》,制定本办法。

第二条 种畜禽生产经营许可证的申请、核发和监督管理,适用本办法。

第三条 从事种畜禽或者商品代仔畜、雏禽生产经营,应当取得种畜禽生产经营许可证。

农户饲养的种畜禽用于自繁自养和有少量剩余仔畜、雏禽出售的,农户饲养种公畜进行互助配种的,不需要办理种畜禽生产经营许可证。

第四条 从事家畜卵子、精液、胚胎等遗传材料和祖代以上种畜禽(含品种和配套系)生产经营的,种畜禽生产经营许可证由所在地省级人民政府农业农村主管部门核发。

从事父母代种畜禽(含品种和配套系)和商品代仔畜、雏禽生产经营的,种畜禽生产经营许可证由所在地县级以上地方人民政府农业农村主管部门核发,具体核发权限由省级人民政府农业农村主管部门确定并公布。

第五条 申请取得种畜禽生产经营许可证,应当具备下列条件:

(一)生产经营的种畜禽是通过国家畜禽遗传资源委员会审定或者鉴定的品种、配套系,或者是经批准引进的境外品种、配套系,来源清楚且符合种用标准;(二)生产经营规模符合种畜禽养殖场规模标准(从事家畜卵子、精液、胚胎等遗传材料生产经营的除外);(三)有与生产经营规模相适应的繁育饲养、疫病防控等专业的畜牧兽医技术人员;(四)有与生产经营规模相适应的繁育饲养、生产性能测定等设施设备;(五)具备法律、行政法规和农业农村部规定的种畜禽防疫条件,并取得动物防疫条件合格证;(六)有完善的质量管理、育种记录制度;

(七)法律、行政法规规定的其他条件。

第六条 从事家畜卵子、精液、胚胎等遗传材料生产经营,除符合本办法第五条规定外,还应当具备下列条件:

(一)有与生产经营规模相适应的家畜饲养、繁育、治疗场地和家畜遗传材料生产、质量检测、产品储存、档案管理场所;(二)有与生产经营规模相适应的家畜饲养和遗传材料生产、检测、保存、运输等设施设备;(三)饲养的种畜符合种用标准,并达到农业农村部规定的数量;(四)体外受精取得的胚胎、使用的卵子来源明确,三代系谱清楚,供体畜符合国家规定的种畜健康标准和质量要求;(五)符合有关国家强制性标准和农业农村部规定的其他技术要求。

第七条 申请取得种畜禽生产经营许可证,应当提交以下材料:

(一)种畜禽生产经营许可证申请表;

(二)生产经营者基本情况说明,营业执照复印件,法定代表人(负责人)身份证复印件;(三)种畜禽生产群存栏规模情况说明;

(四)畜牧兽医技术人员情况说明及证明材料;(五)生产经营场所平面图;

(六)设施设备情况说明;

(七)质量管理、档案记录、销售台账等制度材料;(八)种畜禽来源说明及系谱档案复印件;

(九)动物防疫条件合格证复印件;

(十)农业农村部规定的其他材料。

第八条 县级以上地方人民政府农业农村主管部门对申请人提出的申请,应当根据下列情况分别作出处理:

(一)不需要取得种畜禽生产经营许可的,应当即时告知申请人不受理;(二)不属于本部门职权范围的,应当即时作出不予受理的决定,并告知申请人向有审批权限的部门申请;(三)申请材料存在可以当场更正的错误的,应当允许申请人当场更正;(四)申请材料不齐全或者不符合法定形式的,应当当场或者在五个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容,逾期不告知的,自收到申请材料之日起即为受理;(五)申请材料齐全、符合法定形式,或者申请人按照要求提交全部补正申请材料的,予以受理。

第九条 县级以上地方人民政府农业农村主管部门应当成立专家组,对申请人的种畜禽来源、品种代别、饲养规模、技术人员条件、设施设备、档案记录等进行现场评审。专家组由三至五名专家组成,从种畜禽生产经营许可评审专家库中随机抽取,实行组长负责制。

种畜禽生产经营许可评审专家库由省级人民政府农业农村主管部门建立并报农业农村部备案。

第十条 申请家畜卵子、精液、胚胎等遗传材料种畜禽生产经营许可证的,省级人民政府农业农村主管部门应当自受理申请之日起六十个工作日内(含现场评审时间)作出许可决定。

申请其他种畜禽生产经营许可证的,农业农村主管部门应当自受理申请之日起五个工作日内完成书面审查,书面审查合格的,应当在二十五个工作日内完成现场评审,并自收到评审意见后十五个工作日内作出许可决定。

农业农村主管部门作出的准予核发种畜禽生产经营许可证的决定,应当依法向社会公开。不予许可的,应当书面通知申请人并说明理由。

第十一条 种畜禽生产经营许可证应当注明许可证编号、生产经营者名称、生产经营地址、法定代表人(负责人)、生产经营范围、生产经营类型、生产经营畜禽种类和品种、有效期、统一社会信用代码、生产经营主体代码、发证机关、发证日期等内容,具体样式由农业农村部制定并发布。

种畜禽生产经营许可证由农业农村部统一印制。

第十二条 种畜禽生产经营许可证有效期为五年。有效期届满需要继续生产经营的,申请人应当在期满六个月前重新申请。

第十三条 有效期内有下列情形之一的,应当向原发证机关申请变更许可证并提交变更申请表及证明材料,符合条件的,原发证机关应当在十五个工作日内予以变更:

(一)变更生产经营者名称;

(二)变更法定代表人(负责人);

(三)从事父母代种畜禽(含品种和配套系)和商品代仔畜、雏禽生产经营,需要变更其生产经营的畜禽品种。

第十四条 有效期内有下列情形之一的,应当重新申请种畜禽生产经营许可:

(一)变更生产经营类型;

(二)变更生产经营畜禽种类;

(三)变更生产经营场所;

(四)从事家畜卵子、精液、胚胎等遗传材料和祖代以上种畜禽(含品种和配套系)生产经营,变更其生产经营的畜禽品种。

第十五条 种畜禽生产经营许可证有下列情形之一的,发证机关应当注销并予以公告:

(一)有效期届满未延续;

(二)依法被撤销、撤回、吊销;

(三)法律、法规规定应当注销行政许可的其他情形。

第十六条 种畜禽生产经营许可证的申请、受理、审核、核发,在中国种业大数据平台办理。

第十七条 种畜禽生产经营者应当建立生产经营档案。

生产经营档案应当包括以下内容:

(一)畜禽种类、品种(配套系)名称、繁育生产记录、兽药使用及疫病检测记录、场内生产性能测定记录、种畜禽系谱等;(二)种畜禽销售对象姓名及地址、品种(配套系)名称、销售数量、销售时间、销售票据以及检疫证明、种畜禽合格证明;(三)生产经营遗传材料的,还应当包括生产时间地点、加工包装规格、标签标注说明、出入库数量、质量检验报告等。

种畜禽生产经营档案应当至少保存两年,档案记载信息应当连续、完整、真实,保证可追溯。

第十八条 种畜禽生产经营者应当在每年1月31日前登录中国种业大数据平台填报年度种畜禽存栏量、销售量及种畜禽生产性能等信息。

第十九条 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请种畜禽生产经营许可证的,县级以上地方人民政府农业农村主管部门应当不予受理或者不予行政许可并给予警告;申请人在一年内不得再次申请种畜禽生产经营许可证。

申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得种畜禽生产经营许可证的,县级以上地方人民政府农业农村主管部门应当撤销种畜禽生产经营许可证;申请人在三年内不得再次申请种畜禽生产经营许可证。

第二十条 县级以上人民政府农业农村主管部门应当加强种畜禽质量安全监督管理工作,组织开展种畜禽生产性能测定和遗传材料质量检验检测等监督抽查工作。发现有违法行为的,按照《中华人民共和国畜牧法》有关规定进行处理。

第二十一条 种畜禽养殖场的养殖规模标准和生产经营许可审查规范,由农业农村部另行制定。

第二十二条 本办法自2025年7月1日起施行。原农业部2010年1月21日发布、2015年10月30日修订的《家畜遗传材料生产许可办法》(农业部令2015年第3号)同时废止。

本办法实施之前取得的种畜禽生产经营许可证有效期不变,届满需要继续生产经营的,按照本办法办理。

一周阅读排行