N多年前,农村的父母为了鼓励家中儿女要好好读书,考个好大学,经常用这样一句话“不好好学习就回家养猪”,吓唬也好,激励也罢来督促不好好学习的儿女们。

这句话的时代背景是,当时农民可以在自己的后院或前院,或者一亩三分地里随便搭个棚子或挖个坑就能养猪,不太追求生产效益,到了年关村里乡间的能杀头猪过个年就好,相对商业目的性不强,投资成本少,进入门槛低,而且又脏又累,还不一定挣钱,因为“家财万贯,带毛的不算”,一场疫病可能让所有投入一夜归零,那个时候养猪还是很传统。

当然,那个时候的猪肉也确实好吃点,有些儿时的味道。这种规模的养殖户我们现在称呼他们为“散户”,现在很多的养猪龙头企业也是从那个时候的散户发展而来,可现在似乎做大做强后,渐渐走在了散户的“对立面”。

就这样发展下去,所谓的“散户”也会随着市场化的竞争,技术能力的比拼等,慢慢退出市场,但退出的速度绝对没有今天这么快。因为2018年的非洲猪瘟的爆发成为了养殖结构快速调整的转折点。

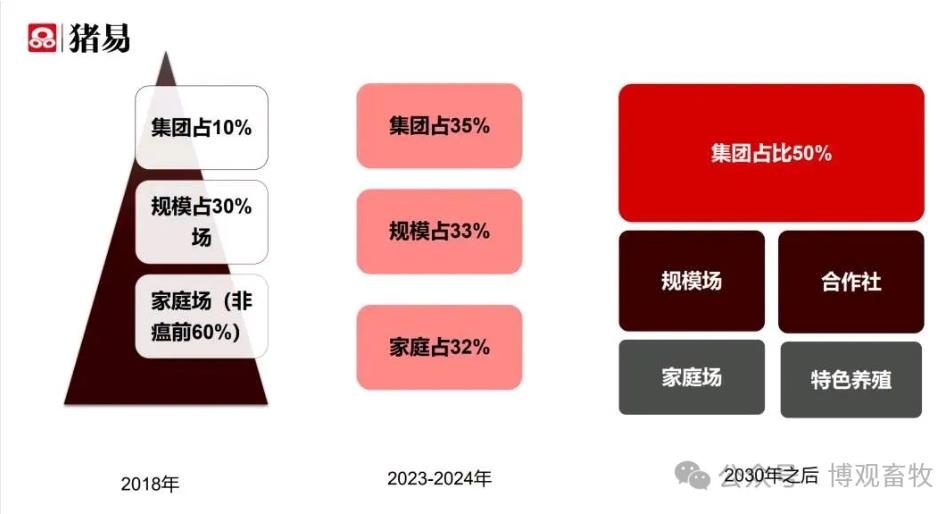

全国养猪散户数量在5年内减少了1300多万户,比2018年减少了41%。此外,随着规模化养殖的快速发展,大型养殖集团的产能不断提升。2023年全国养猪规模率达到68%,比2018年提升了19%,预计2024年将达到70%。

非瘟前集团猪场、家庭农场、散户占比呈现金字塔状。而如今,这个平衡早已打破!

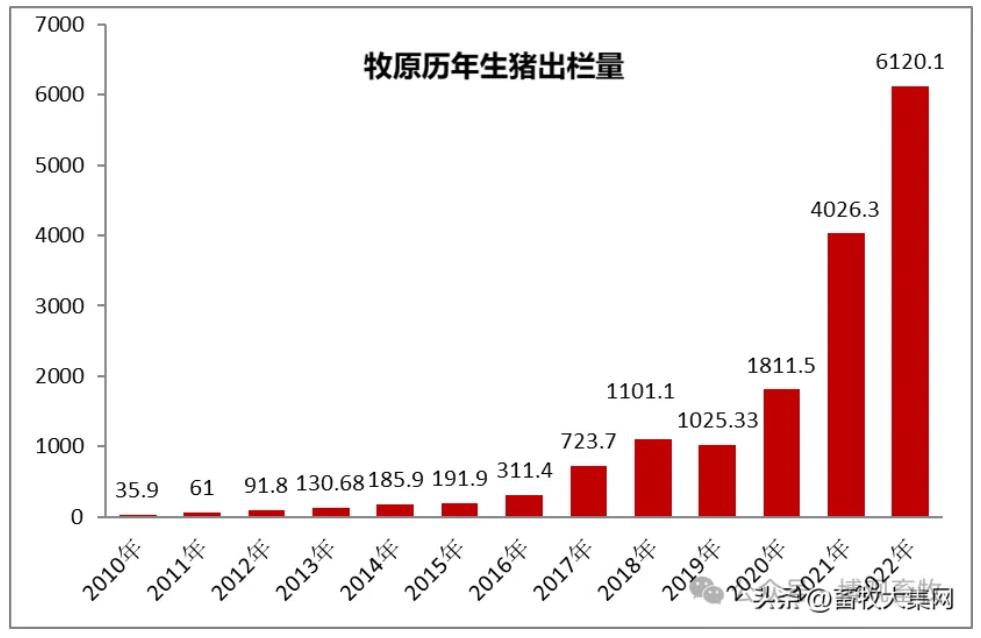

集团猪企和规模场总出栏已超全国一半还要多,其中仅牧原一家猪企出栏就占据全国出栏量近十分之一。

让人更为惊讶的是,随着集团和规模场在资本,新技术,人才积累,资源整合等各方面的优势叠加,预测到2025年以后,家庭农场和散养户的生存空间将被压缩到25%以内。

这几天北京的“两会”正如火如荼进行中,牧原集团董事长秦英林作为河南省的全国人大代表之一提及:

“养猪是传统产业,未来如果还用传统的方式生产,很难走的更长远,一定是要用智能、新时代的科技赋能传统产业,让传统产业能成为现代产业、未来产业,对于这一点我们坚信不移。”

上图为牧原智能化养猪的相关设备

这几年秦英林一直围绕“发展高质量养猪业”进行建议,“持续推进养猪业的智能化发展,赋能生猪产业成为现代产业”是其本次两会期间建言的主题。

“智能化的应用是一个由简到繁、由易到难的过程,将把从业者从体力劳动以及部分繁杂的脑力劳动中解放出来。”

谈及对行业智能化发展的理解,秦英林举例,疾病控制是养殖行业重要的课题之一,培养一名好的兽医,可能需要五到十年,甚至更长时间,可是现在的“智能兽医”——智能巡检机器人,不仅能够达到一个优秀兽医的水平,而且可以24小时不停工作,能在八小时以外的时间,时刻监测猪病,并提前预防。

除了智能兽医,牧原生产智能化已出现在多个环节,如对水、料、气均实现智能管理。

除了牧原,在近期的访谈中,新希望刘永好抛出了一个“经济账”:他表示:“一台机器人的售价等于两个工人的年薪,企业买下它,两年就能回本。”

新希望投资的珞石机器人,其协作机械臂已应用于生猪屠宰线,从分割到包装全流程自动化,单线人工减少70%,每条产线年节省人力成本超百万元!公司的巡检机器人已能通过猪叫声识别疾病,精准度达92%。

相比于传统养猪行业,现在你能想到的所有新科技和新技术基本都在生猪养猪行业中应用实践,未来随着智能时代的来临,相信养殖集团在技术应用能力上会更具优势,未来传统的劳动力需求也会减少,这可能会大大减少传统就业,但会增加高科技人员的引进和投入。

现在的养猪业早已经不是我们传统认知的养猪业,现在的养猪业可以说是高科技行业了,尤其是头部集团企业。

牧原股份、新希望集团、扬翔股份等大型养猪企业纷纷发力“无人猪场”的建设与落地应用,智能机器人开始把养猪这个“脏累活儿”变成了“科技活儿”。

未来已来,与其恐惧,不如拥抱……

PS: 智能化绝非简单地人工替代,而是精密计算后的权衡与决策!

一周阅读排行