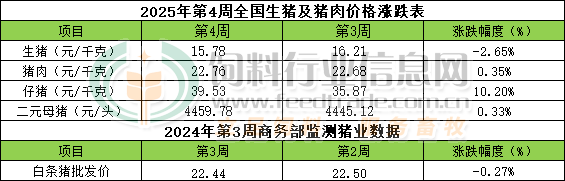

第4周周评:本周生猪价格继续下跌 周度均价再度跌破16元关口 仔猪周度涨幅超10%

本周生猪价格为15.78元/千克,较上周继续下跌2.65%;猪肉价格为22.76元/千克,较上周上涨0.35%;仔猪价格39.53元/千克,较上周明显上涨10.20%;二元母猪价格为4459.78元/头,较上周上涨0.33%。

商务部监测数据显示,2024年1月第3周商务部监测全国白条猪批发均价为22.44元/公斤,环比上周下跌0.27%。

生猪价格:生猪价格大部下跌

本周生猪价格环比大部下跌,吉林在7.73-8.03元/斤,较上周下跌0.12元/斤,辽宁在7.53-7.83元斤,较上周下跌0.23元/斤。北京在7.44-7.74元/斤,较上周下跌0.20元/斤。浙江在7.54-7.84元/斤,较上周下跌0.30元/斤。新疆在7.39-7.69元/斤,较上周下跌0.07元/斤。四川跌至7.72-8.02元/斤,河北跌至7.52-7.82元/斤,山东跌至7.50-7.80元/斤,河南跌至7.68-7.98元/斤,广东跌至8.12-8.42元/斤。

猪肉价格:商务部监测2025年1月第3周白条猪批发价格环比再度下跌。毛猪价格再度下跌,猪肉市场消费一般,肉价跟随再度转跌。

仔猪价格:农业农村部监测数据显示,上周仔猪价格环比上涨2.30%,较去年同期上涨48.50%,全国500个农村集贸市场仔猪均价为34.071元/千克。据本网统计本周三元仔猪价格39.53元/千克,由于当前补栏仔猪的出栏时间为2025年7月中旬前后,继续处于2025年猪价预期上涨区间,养殖端补栏需求继续小幅增长,周内交易价格总体持续上涨走势为主,周度均价环比明显上涨。

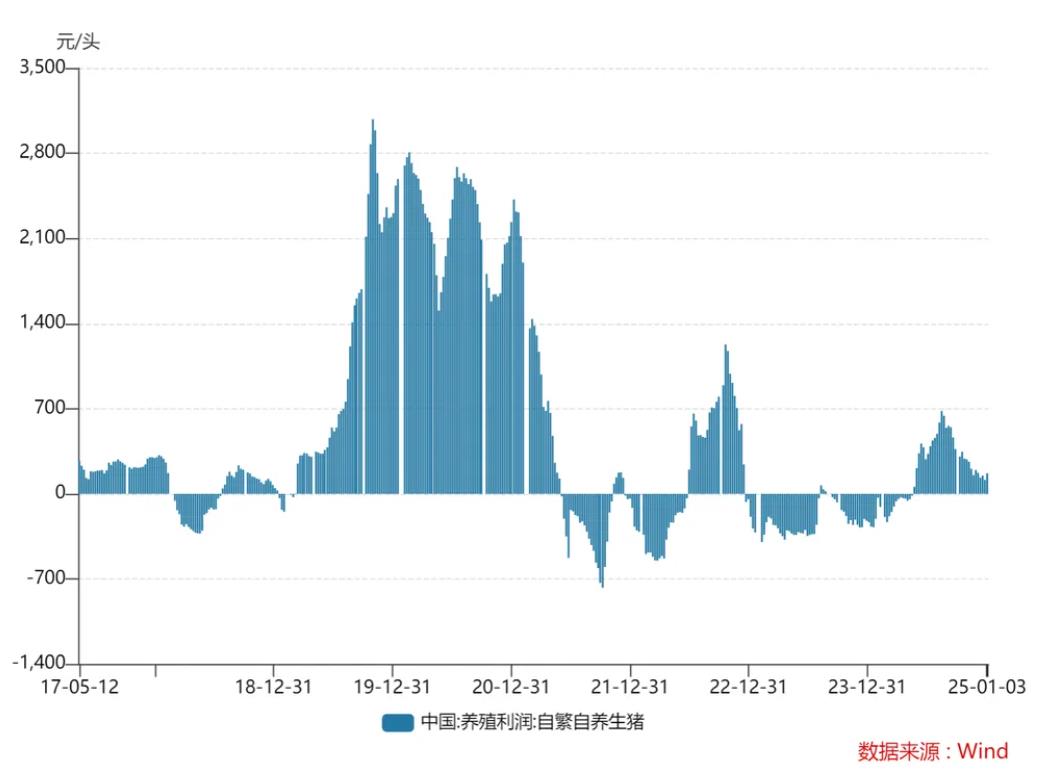

猪粮比价:本周猪粮比为7.54,较上周下跌0.26。玉米价格为2.09元/斤,较上周偏强上涨,本周自繁自养盈利110元/头。1月份,中国新季玉米继续处于集中上市阶段,市场供应总体依旧充足。天气预报显示1月份北方玉米主产区气温依旧高于常年平均水平,高水分潮粮的储存难度依旧明显偏高,因此理论上持有潮粮的种植户出货的积极性依旧偏高,叠加春节前贸易商及种植户变现需求相对偏高的影响,因此影响玉米交易价格偏向利空的因素依旧明显存在。另一方面,部分贸易商及需求终端春节前备货将在1月中旬前后陆续展开,但由于对春节后第一及第二季度的行情总体看空的影响因此春节备货需求量总体有限超额采购需求总量有限,对价格的支撑力度有限。因此预判1月份上半月期间产区玉米交易价格总体稳定有短时偏强回涨机会存在,下半月再度止涨回调下跌的几率将逐步提高,月度均价环比止跌转上涨的几率在逐步提高。更远看,春节后的3月下半月到9月份期间玉米现货价格总体适度偏强、年内价格呈偏强震荡走势的几率偏高,但年度均价环比继续下跌几率依旧偏高。

行情汇总:

本周猪价环比继续下跌。市场对后市看涨信心不足,养殖端出栏意愿增强,市场供应充裕,需求端春节备货支撑效果不及预期,市场承接能力差。供需失衡,供应端继续主导市场,猪价持续下探。不过春节假期在即,节前集中备货,规模场拉涨情绪较高,加上全国大部分地区即将迎来一波雨雪天气,或将影响生猪调运。临近周末猪价跌势明显减缓,部分地区价格出现反弹。

总体1月份月度均价环比继续下跌的几率更大,但环比跌幅有望大幅收窄与12月份相比几近持平略跌的可能性依旧很高。更远看,推演数据显示2025年中国生猪年度综合养殖总量将止降转增长,大猪年度出栏总量将继续增长,叠加年内玉米及豆粕价格虽然同比将继续下跌但下半年价格存一定上涨空间。结合多方因素的影响,我们预判2025年年内商品大猪年度加权均价同比2024年呈跌势,春节后的2-4月份期间总体呈快速下跌走势,4月份前后出现年内价格最低点的可能性更大,5月下半月到年末总体自底部缓慢小幅回升走势为主。

另外预判年内出栏交易均价总体在14.2-15.8元/公斤之间波动,年度加权均价在14.5-14.8元之间,相比我们此前的预判提升0.5-0.7元/公斤左右;育肥利润方面,由于我们预判2025年玉米及豆粕两大主要原料年度均价同比将继续下跌,1-5月份期间总体偏弱,5月前后开始-9/10月份期间则有望呈涨势,因此综合考量结果显示,2025年全年平均商品猪育肥将继续维持盈利状态(仅针对直接成本)不变但相比2024年将大幅缩水的可能性非常高,部分高成本集团养殖场阶段性亏损几率偏高,而中小散因摊销费用低却占据一定优势。

涨,涨,涨,猪价“涨不停”!

春节将至,生猪市场,猪价陡然“翘尾”。本月,生猪市场呈现震荡偏弱的局面,月初,猪价重心上移,标猪均价短暂拉涨。但是,基于供应压力释放,集团猪企恢复出栏,生猪供应猛增,而需求跟进缓慢,猪价承压下跌,价格重心持续走低,标猪均价触底15.23元/公斤。生猪市场延续萎靡不振的局面,尤其是,小年前,生猪购销双旺,供应格局宽松,养殖端标猪集中上市,虽然,屠企开工率显著提升,但是,碍于供应主导市场,集团猪企降价增量出栏,猪价走势偏弱!

然而,随着小年结束,生猪市场逆势拉涨,昨日,北方大厂拉涨现象增多,部分集团猪企上调0.6~1元/公斤,南方市场延续偏弱的局面!而支撑猪价上涨的逻辑,笔者分析如下:

天气方面,随着新一轮寒潮天气到来,全国南北地区将普遍迎来雨雪降温的天气,道路运输受限,多地降雪影响生猪以及白条运输,支撑了市场偏强的情绪!

出栏方面,养殖端出栏节奏放缓,春节在即,部分集团猪企陆续放假,规模猪企节前出栏计划陆续完成,市场进一步增量卖猪的意愿降低,散户以及二育认卖减弱,南北地区,生猪流通明显减少。叠加,西南地区,受检疫严格,低价标猪向北运输难度增加,华东本地生猪供应减少,主流屠企采购猪源难度增加。

需求方面,临近春节,基于内销市场鲜品猪肉购销积极,屠宰场订单量较多,主流屠企开工率偏强,日均屠宰量处于高位,屠宰场增量收猪,采购难度加大,提价保量现象增多。

因此,基于市场多空调整,基于年末,集团猪企出栏节奏减慢,新一轮寒潮天气到来,物流运输受限,运费大幅上涨,带动了养殖端拉涨卖猪的情绪,支撑了猪价偏强运行!

受屠宰场调整收猪结算价,预计,1月25日,外三元瘦肉型生猪价格出栏均价在15.97元/公斤,上涨0.47元/公斤,南北市场,猪价维持震荡走高的局面,不过,由于春节到来,节前,生猪购销或将逐步减弱,屠宰场节前备货也将陆续完成,此次猪价缺乏进一步冲高的契机,春节期间,猪价大致维持弱稳偏强的走势!

养猪人的凛冬将至?专家预测:猪价春节后可能有过快下跌风险!

农业农村部部数据显示,我国能繁母猪在2024年4月停止去化,此后连续7个月环比回升,对应2025年2月生猪供应也呈递增态势;且暖冬并未对生产效率造成显著影响,2024年10月和11月期间,仔猪存栏量仅环比下降0.6%,远低于2023年同期5.4%的下降幅度。所以我们预判2025年生猪供给是非常宽松的,猪价会保持低迷。

下周就是春节,家家户户采办年货的热情逐渐高涨,农贸市场、各大超市里“年味儿”正浓。时逢佳节,“菜篮子”“肉案子”“果盘子”供应是否充足、价格是否稳定成为消费者关注的焦点。

1月9日,国家统计局发布2024年12月份CPI(居民消费价格指数)数据,受前期压栏惜售、二次育肥等因素影响,猪肉供应充足,价格环比下降2.1%,降幅比上月收窄1.3个百分点。

进入1月,记者从北京、天津、河北、山东、辽宁、四川、新疆、云南等地了解到,目前,猪肉等多种农产品供应总量充足、价格基本稳定。

猪肉短期消费刺激猪价小幅抬头

在云南省文山州广南县莲城中心市场肉类销售区的摊位上,各类新鲜猪肉,五花肉、里脊肉、排骨等一应俱全,前来采购的市民络绎不绝。

“冬至前后是灌腊肠、腌腊肉的季节,猪肉比平时要好卖许多,进入腊月,猪肉作为主要食材,更是达到了消费高峰期。因市场供应充足,价格也略有上涨。”市场猪肉经销商唐永芬介绍,平时每天只能卖一头猪,这两天可以卖两三头。

“猪价从去年8月中旬以来一路下跌,直至12月末仍未见回暖,创下全年最低水平,现在生猪价格在15元/公斤。”新疆双河市五元养殖专业合作社理事长杨忠华介绍,目前,合作社生猪存栏量1.1万头,春节期间约有2000头供应市场,最远销到甘肃、伊犁等地区,“为实现养殖效益最大化,我们改变了养殖模式,缩短了存栏时间,加快了出栏速度。”

“2024年下半年新生仔猪数量持续增加,8月份开始5月龄以上中大猪存栏连续增长,标猪和大猪供给充裕,春节前进入出栏高峰,同时猪肉消费也进入全年最高峰,需求增加与供应增加同步。”农业农村部市场分析预警团队猪肉首席分析师朱增勇表示,春节前价格走势仍将保持平稳的状态,难以出现明显的涨跌,即便是价格出现一些波动,波动的幅度也会很小,持续的时间也会比较短暂。

朱增勇分析,自2024年5月份开始能繁母猪存栏量持续增加,按10-12个月出栏周期计算,2025年3月份后生猪出栏将逐步增多。2024年11月末,全国能繁母猪存栏量4080万头,已经接近生猪产能调控绿色合理区域上限。同时,母猪生产效率也在提升,一头母猪每年要比上年多提供约0.6头肥猪。预示2025年上半年生猪出栏量将持续增加,猪价春节后可能有过快下跌风险。

在此背景下,生产端能够盈利吗?“从成本来看,2024年生猪养殖成本呈现持续下降趋势,但全行业平均成本仍维持15元/公斤左右,部分养殖效率较高的养殖场户已经下降到14元/公斤以内;从养殖效益来看,自繁自养养殖场户仍然可以维持100-200元收入,但专业育肥养殖场户受前期购入仔猪价格较高影响,出栏生猪收益在100元左右。”朱增勇介绍。

猪周期趋向微利模式

2025年并非个别现象,长远来看,猪周期将逐渐从高弹性阶段过渡到低利润率时期。

原因并不复杂——产能难以大规模出清,又没有生猪养殖企业大举扩张,生猪产能会处于相对稳定的状态,这就削弱了猪周期的周期性波动。与此同时,行业竞争日益加剧,整个行业的利润空间持续缩小,逐步进入了一个低利润率时期。

先说为何生猪产能难以大幅出清,这背后主要有两层逻辑:

(1)市场参与者的亏损承受能力明显提高,这也是我们过去常提到的产业中的一个重大变化。在之前,我国生猪养殖参与者7成以上是散养户,这些散养户的规模较小(出栏量通常不超过500头),资金实力相对薄弱。

而随着环保政策以及非洲猪瘟的清退,大量小规模散户退出市场,500头以上规模的养殖场开始占主导地位,从2011年的36.6%提升至目前的70%左右。相比散户,规模场融资能力相对更强,亏损承受能力也更高,因此即使在猪价持续下跌的情况下,它们也能够维持甚至扩大产能。

猪周期在资本介入后逐渐失去规律性,逐步弱化,这也是本轮猪周期被拉长的主要原因。

(2)现在处于生猪养殖盈利周期,是主动去化的阻力。本轮猪周期起始于2018年6月,至今已经持续了6年多时间,在这期间,猪企们经历了4轮“亏损底”,如今终于迎来了本轮周期的第二个盈利周期,自繁自养模式自2024年6月开始有利润。

猪企盈利的背后,不仅有猪价上涨的推动,还有养殖成本的下降。上游饲料(玉米和豆粕是主要原料)价格持续回落,叠加猪企的降本增效,行业平均养殖成本已从2023年底的15.7元/kg降至当前的15.5元/kg。这一变化提高了猪企的抗风险能力,也使得行业产能的“自我调节”变得更加困难。

那么, 行业究竟什么时候才会出现主动去化的局面?

理论上,只有当猪价跌至行业的现金流成本以下,即低于13.5元/kg时(行业的非现金成本约为2元/kg),猪企才会面临现金亏损,届时才有可能出现主动去化的情况。截至2025年1月12日,我国生猪(外三元)价格为16.3元/kg,距离这一现金成本还有一段不小的距离。

因此,单靠主动去化很难推动猪周期反转,真正的转机可能来自被动去化。具体来说,有两个主要因素可能触发这种被动去化:一是猪病爆发,包括蓝耳病、口蹄疫和非洲猪瘟等;二是政策的强力干预。

再说为何生猪产能短时间内也难以大幅扩张?

首先,在上述背景下,养殖户也放低了猪周期反转的预期,其补栏的意愿自然随之减弱。

其次,在这一轮猪周期中,猪企们面临着前所未有的财务压力,扩产的能力已大幅减弱。

经历多个亏损周期后,猪企在上行周期积累的利润几乎被耗尽,普遍面临财务困境。资产负债率超过60%已成常态,最严重时,6家猪企的负债率超过70%,其中2家突破80%。

所以在本轮盈利周期中,养殖户并未像以往那样疯狂扩张,而是更为谨慎,选择将盈利用于修复资产负债表。我们预测,在资产负债表明显修复之前,猪企难以进行大规模扩产。

总而言之,猪周期的弱化导致行业缺乏剧烈波动和短期高收益,投资者不能再单纯以周期股的视角评估该行业,因为猪肉股的业绩和估值上限已被产业趋势所限制。

同样,养殖户也需要重新审视这一行业。

一周阅读排行