2014年01月10日全国外三元价格排行榜

|

区域 分类 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 东北 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 华北 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

华东 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 华中 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 华南 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 西北 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 西南 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全国 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2014年01月10日全国内三元价格排行榜

|

区域 分类 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 东北 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 华北 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

华东 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 华中 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 华南 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 西北 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 西南 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全国 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2014年01月10日全国土杂猪价格排行榜

|

区域 分类 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 东北 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 华北 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

华东 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 华中 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 华南 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 西北 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 西南 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全国 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2014年1月10日猪评:南方生猪乱价现象更严重

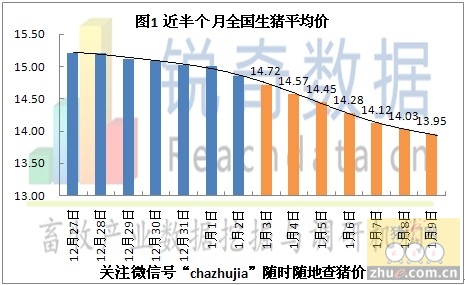

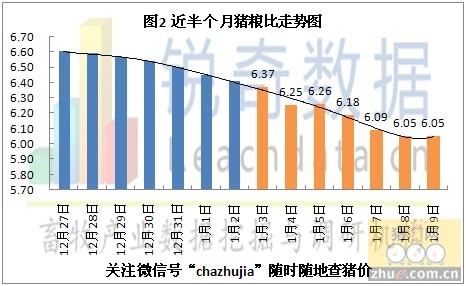

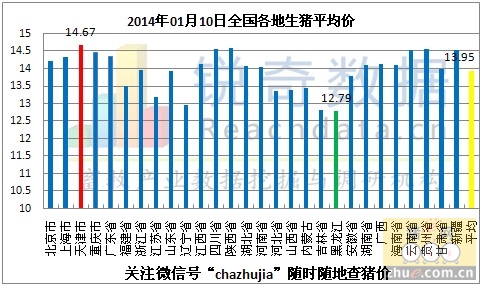

据锐奇数据监测的当地生猪报价信息统计,2014年01月10日全国各省生猪平均价格为13.95元/千克,较昨日猪价下跌0.08元/公斤,跌幅为0.57%;较上周同期猪价(01月03日)下跌0.92元/公斤,跌幅为6.19%(见图1)。今日猪粮比为6.05:1,与昨日猪粮比持平;较上周同期猪粮比(01月03日)下跌0.36,跌幅为5.66%。

01月10日生猪市场行情与昨日震荡下跌,全国生猪价格最高地区为重庆市,生猪平均价为14.67元/千克,最低地区为吉林省,生猪平均价为12.79元/千克,两地区差异非常明显,全国大部分地区生猪行情震荡调整。

全国生猪价格弱势态势未改,东北前日猪价由养殖户的惜售,屠宰企业、食品加工企业为满足屠宰需求临时提高收购价格,而昨日收购价格再次反向下调,此事说明当地生猪供过于求的态势仍旧存在,目前尚不具备大面积利涨因素。全国生猪市场生猪出栏体重和成交价格继续混乱,此种现象南方较北方明显,主要是因为目前南方养殖户待售适重猪只数量仍旧颇多。养殖户在此轮降价潮中处于严重弱势地位,屠宰场、食品加工企业、猪肉经销商并未因生猪价格下跌而亏损。由于亏损厉害,当前有不少东北、河北地区养殖户正在准备清栏出售。望养殖户继续做好饲养管理,关注疫病发展形势防止饲料霉变,及时调整存栏结构,适时出栏。

探索建立生猪生产周期性损害救助制度

党中央、国务院高度重视生猪市场价格波动问题。近年来,国家对生猪市场先后实施了一系列调控政策。2007年2月,国务院出台《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》,8月出台《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》。2011年7月,国务院出台《关于促进生猪生产平稳持续健康发展防止市场供应和价格大幅波动的通知》。2009年以后,国家已经两次就生猪市场调控问题出台专门方案。第一次是在2009年1月,国家发展改革委等六部门出台《防止生猪价格过度下跌调控预案(暂行)》。第二次是在2012年5月,国家发展改革委等六部门出台《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》。这两个预案先后得到多次启动和实施。这些调控政策取得了重要成效,对促进生猪生产恢复性增长、加快改变生猪市场供求紧张状况产生了重要作用。

然而,现行的调控机制仍然存在重要缺陷。主要问题是,相对于调控生猪价格上涨,政府对调控生猪市场价格下跌的措施不完善。最大的问题是,目前的调控手段以储备调控为核心,缺乏对生猪生产者在猪价过度下降后受到的损害提供直接补贴的保护措施,不能满足发展需要。由于猪肉属于鲜活农产品,本身难以储存,政府的储备能力也有限,难以通过储备吞吐调节价格,生产者受益非常有限。同时,调控的前提需要基于准确预测,而对未来预测是困难的。从调控需要解决的真正问题看,是保护生产者的基本收益,提高综合生产能力。因为在猪价上涨后,市锄制可以进行有效调节,猪价上涨的负担由全社会分担,而在猪价过度下降后,福利由全社会共享,损失却只能由生产者承担,生产发展难以持续,并造成市场周期性波动。从目前的猪肉市场调控机制看,在保护生产者的基本收益方面的措施基本是无力的。

猪粮市场调控属性的比较及部分国家的典型做法

2004年以来,由于国家促进粮食生产稳定发展和在粮食市场上进行有力调控,我国粮食价格变化总体上比较温和。但与粮价的平稳变化相比,猪肉市场价格的变化却始终大起大落,市场调控的作用和影响有限。主要原因,是猪粮的产品特性、生产过程和调控条件等不同。

从发达国家的典型做法来看,政府对生猪市场波动的调控措施是综合的和多样的,包括了反周期补贴、引入期货交易、政府储备及进出口调节、政府指导猪肉回购及冷藏并对参加者提供补贴、政府与农民合作建立猪肉价格风险基金对生产者进行直接补贴制度、政府指导价及公开干预和特殊消费者补贴等。从这些措施看,最重要的不是临时性市场干预或政府收储,而是致力于建立长期性的机制,以政府补贴为核心,以保护生产者基本收益为着力点(见下表).

改进生猪市场调控机制的基本思路

总体上看,我国目前已经建立多渠道入手、多部门参与和多种措施并举的生猪市场调控政策体系,这些措施是必要的,今后仍然需要保留。改进生猪市场调控机制的基本思路,是在坚持和完善这些措施的基础上,结合生猪产业发展的特殊性,引入对遭受周期性损害的生产者提供救助的机制,对生产者加大政策扶持,为今后保证猪肉市场充足供应、降低通货膨胀压力和改善消费者福利提供支撑。

主要设想是,政府牵头,多渠道筹资,设立生猪生产周期性损害救助基金,制定专门的生猪生产周期性损害救助管理办法,建立长期有效的制度和配套工作体系。主要内容是,在生猪生产发展出现周期性损害时,以超过一定规模的商品生产者为对象,以周期性亏损为基本依据,实行财政直接补助与生产者出资相结合,对生产者的基本收益提供保护,同时配套建立规模化生产调查统计、登记管理、市场监测和信息披露机制,从源头上加强生产管理和信息服务,从根本上缓解市场波动。

政策建议

——以促进生猪生产稳定发展为目标,设立救助基金

围绕促进生猪生产稳定发展,尽快建立生猪生产周期性损害救助制度。设立生猪生产周期性损害救助基金,基金来源以政府出资为主,实行多渠道筹资,具体由中央政府、地方政府和超过一定生产规模的生猪生产者以及其他相关单位共同出资组成。借鉴日本建立猪肉价格风险基金的经验,由政府与规模以上农户按照1∶1的比例共同出资,生产者出资条件的初步考虑是每月平均存栏规模在50头以上的规模养殖户,结合近几年生猪周期性损害发生实际情况,综合估算出资额;同时也有所改进,以平均月存栏生猪头数为依据进行出资和补助,对平均月存栏规模在50头以下的小农户不用出资,仅由国家提供超额补助,每头补助标准相应降低,组织管理成本也大幅降低;当生猪市场价格和养殖效益下降到满足周期性亏损补偿条件时,养殖户可以从基金中得到差额补贴。政府的出资也可以每年进行分摊,纳入财政预算, 每年按期进行投入。按照2009年-2012年生猪生产周期性损失数据初步测算,如果以全国生猪月均存栏数为依据,大体上政府的出资水平为平均每头生猪每年约50元左右。

——以连续3个月以上出现亏损为依据,实行动态管理

以国家发展改革委公布的猪粮比价为准,凡是出现连续3个月以上猪粮比价低于6.0的,就定义为周期性损害发生,由国家启动周期性损失救助机制。目前我国生猪的平均生产周期为5个月-6个月,连续3个月以上猪粮比价低于6.0,对商品生产者是难以承受的。从历史上看,出现这种现象的概率是有限的。从2009年1月至2013年上半年的4年多内,一共发生两次。第一次是从2010年2月3日到7月14日,持续5个多月。第二次为2012年4月25日到9月19日,持续4个多月。

——以猪粮比价低于盈亏平衡点为依据,实行差额补助

按照我国目前的生猪养殖水平,猪粮比价6.0为盈亏平衡点。差额补助的方式是,按照与盈亏平衡点的实际差额和持续时间以及相关的生猪产品价格计算。这种安排体现了这一政策的救助性质,是在生产者责任自负基础上补助,相当于国家只负责按照社会平均经营水平进行补亏,生产者获得这种补助本身并不能从中获得利润,要赚钱还只能依靠市场价格回升和提高生产经营水平实现。按照这一思路,根据统计资料,在2010年和2012年两次周期性亏损中,猪粮比价平均为5.26和5.8,按照6个月的生产周期,结合持续时间,测算平均每头生猪的差额补助标准大约为141元和47元。

——以实际存栏超过最低规模数为依据,实行超额补助

生猪调控向基层和农户延伸,面临的问题是点多面广。可按照每月实际存栏超过5头以上的数量提供补助,同时对实际存栏达到50头以上的数量实行风险管理,要求生产者参加生猪生产周期性损害救助基金出资,并以此为条件,在风险发生后实行双倍回报。这意味着每月存栏在5头以下的部分自己负责,也将从事自给自足式生产的小农排除在外,可以大大减少工作量,并可以控制制度内寻租和投机;同时,每月存栏50头以上的部分要自己参与基金筹资,获得的补助也是双倍的,可以增强风险防范功能,也可以控制制度内寻租。最低扣除规模设想为月存栏5头,主要考虑是政府的救助政策作为公共政策,应该具有普惠性,更多地惠及穷人,同时存栏5头以上就具有明显的商品生产特征,目前月存栏5头生猪以上的生猪养殖户实际上是比较有限的,初步测算全国总规模在1000万户以内。

——以全国平均统计数据为依据,实行按年结算

具体方式是,在周期性损失结束的年度,以连续3个月以上全国平均猪粮比价低于盈亏平衡点的差额、持续时间、相关的价格计算平均每头生猪补助水平,在此基础上,各地结合规模化生产者实际存栏超过5头以上的数量和生产统计,进行综合核算,按照年度,提供一次性补助。

——以中央补助保底和地方配套相结合,实行组合扶持

政府补助资金由中央和地方进行分担,按照中央财政出最低补助基数,地方各级政府根据各自财力进行追加补助,并安排相关的工作经费,并完善畜牧业生产扶持政策。根据统计资料,按照2010年和2012年两次周期性亏损估算,测算需要政府出资额分别约为580亿元和190亿元,占养殖户当年收益损失总量或消费者获得福利的比例约为20%;如果按照2009年-2012年的4年进行分摊,每年政府出资总额平均约为193亿元,占每年生猪总产值的比例约为2%。

——以严格生产登记和明确责任为基础,实行合约管理

实行统一领导,归口管理,具体工作由农业、统计、财政和发改等部门和单位负责承担,采取政府部门调查统计与生产经营者自主申报相结合,促进农民的参与,规范参加者责任。建立规模化生产登记管理制度,实行按月定期报送存栏信息。生产者要接受核查,保证报送信息准确,对申报信息不准和不讲信用的,要严格追究责任,违者要进行处罚。

监察部通报5起危害食品安全追责案例

制售病死猪肉、违规种植毒生姜、制售假羊肉、收购地沟油……多起食品安全事件之后,都暴露出严重的监管不严、失职失察问题,甚至有官员充当不法企业“保护伞”。1月8日,监察部通报了5起危害食品安全责任追究典型案例,5起案例共牵出46名责任人,均因失职渎职已受到党纪政纪处分或组织处理,此外还有8人因涉嫌犯罪被移送司法机关。

微评:2014年或将成为中国食品安全的转折年,新年伊始,监察部即通报数起危害食品安全追责典型案例,向食品安全的监管部门及监管人员开刀,很好的说明了相关部门对于中央农村工作会议提出的用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,确保广大人民群众“舌尖上的安全”要求的执行力度。日前农业部也提出,2014年为全国农产品质量安全监管年,要建立健全农产品质量安全监管机制,将农产品质量安全监管纳入地方政府特别是县乡两级政府的绩效考核范围,健全考核评价、督查督办、责任追究制度。

2014是散户退出历史舞台还是养猪转型年?

现在全国的生猪市场行情每况愈下不容乐观。在这样的养殖压力下,新闻上不断爆出因猪价下跌养猪户欠债潜逃的新闻,甚至更有湖北养殖户因为承受不了亏损压力投江自尽。近期,记者在进入基层养殖户家中走访时也发现养猪户的情绪比较低落,尤其是小散户。其实在这样的危难时刻我们也看到了小散养殖户力不从心和脆弱的一面。那么,在这样的困难面前小养殖户到底是会选择“坚定不移走养殖路,创新思变谋发展”还是会选择“尽早结束痛苦,放下随时可能承担风险的心理压力”?这里就涉及到近期网络上很热门的讨论话题:2014年,到底是散户的退出历史舞台还是养猪的转型年?

政策层面分析

在2013年,以浙江省为例开始实行《生猪养殖证》,国务院颁布了《畜禽规模养殖污染防治条例》,不少地方出现了乡镇政府强拆养殖户猪场的现象。在政府补跌方面补跌力度也越来越倾向于规模化的养殖户。

从上面的种种措施来看,对小散户来说都是一个挑战。对养殖环境要求更加严格,而小散户没有能力一次性或者是短时间内将养殖环境整顿放在第一位,首先要考虑的是利益。而改善环境需要的设备等需要投入资金,是其不愿也能很好承受的。与其相悖的是,以后的无论是工业还是农畜牧渔行业,环保都将是永恒的主题。

《畜禽规模养殖污染防治条例》的颁布预示着传统养殖业粗放型的管理模式有待于向集约化的生态农业型转变。同时,生猪养殖的环保成本势必随之增加,而相关的扶持政策更倾向于大、中型规模养殖或企业,未来养殖业的准入门槛有望全面提升,小散户的生存空间将受挤压,届时或加速养猪行业洗牌。另外,例如政府下发给养殖户的病死猪无害化处理费用80元/头补贴发放未能及时到位主要也是出现在农村地区的小散养殖户中。

现代化技术层面分析

“二维码”的出现并应用在肉类追溯领域是一种创新,也是在当今食品安全事故频发的环境背景下应运而生的一个举措,符合消费者想要对所购买产品有更多了解和监督的心理。而这一并不是什么技术难题的现代化产品的应用对小散户来说还是会遇到不小的障碍。散养户没有专门的技术团队,也没有资金来完善和追紧此类的新兴时代产品。在两者的对比之下,消费者可能会更倾向于生产过程可透明可视的二维码追溯产品,散养户的的劣势被进一步拉大。

养殖成本层面分析

养殖成本的控制是养猪盈利效益薄丰的最要指标。在我国现阶段散养户的养殖成本一般要比规模养殖户每斤贵2—3毛。主要是因为,规模养殖猪群的分类,饲养阶段的分类等都得到细化,方面统一按时管理。在引种或猪病等研究方面有能力投入。例如,2013年12月5日江西绿环牧业有限公司直接包机从法国引进了600头纯种洋猪,耗资千万,这是散养户望尘莫及的。当然在投入之后,猪种的优良直接带来的饲养周期短,瘦肉率高,抗病力强等优势,会在后期的饲养过程中效益逐渐显现。

相比之下,散养户使用的种猪一般是土猪,(当然土猪也可以走出一条高端路线,但那毕竟是少数)或者是第三代第四代的优质猪种,或者是杂交种猪,类似这样的种猪在抵御猪病、繁育能力、饲养周期和各方面指数方面自然都不如纯种的一代优质猪种。养殖成本自然会增加,效益也自然不如规模养殖的效益。

从上述的几个层面去分析,应该能感觉到散养户在有限的生存空间里挣扎的压力。单纯的一味的走散养路线在各方面的压迫之下会越来越难。散养户要想继续生存在养猪行业了就要思变,转型自身的饲养模式,例如变一家养猪为多家养殖,尝试合作社的模式(只是一种说法),增加自身抵御风险的能力和市场的竞争力。总之,2014年到底是散户退出历史舞台的一年还是养猪行业转型的一年?全看养猪户自己的抉择。一个抉择。一个改变,一条不同的路!

湖北省长阳:媒体探访“放心肉”出“炉”过程

腊月是猪肉产品的消费旺季,市场上的猪肉产品是否安全呢?带着这些普通市民关心的热点问题,近日,长阳土家族自治县畜牧兽医局邀请县电视台,走进县城区生猪定点屠宰场,深入了解生猪屠宰、加工过程和“放心肉”的安全质量控制程序,探访“放心肉”是怎样“出炉”的?又是怎样走上餐桌的?

记者得知动物检疫员实行三班制,二十四小时驻场监督,第一步,产地检疫,就是动物在饲养地要出栏前由当地的检疫员按照产地检疫程序实施检疫,合格的,出具检疫证明,进场时接受“持证挂标”验查;第二步,宰前再次进行临床健康检查,按照检疫程序实施同步检验,对胴体、内脏等进行视、触、嗅、剖检,必要时,辅之以实验室检验;第三步,检疫员按照屠宰检疫规程,检疫合格的,在胴体上加盖验讫印章,出具由检疫员签发的《动物产品检疫合格证明》,不合格的猪肉及内脏进行焚烧无害化处理,做好各种档案记录,追有根查有据。

与此同时,积极配合经信、工商等执法部门工作,强化市场综合执法,保持高压态势,严厉打击违法行为,记者用镜头零距离体验了放心肉的“诞生与成长”,有着这样一个周而复始的群体,钟情于动物卫生事业,他们选择奉献……他们也是动物产品进入老百姓餐桌前的最后一道关口的把关人,起早贪黑,敬业奉献,情系人民群众的身体健康,正是这些默默无闻的动物监督卫士“一夫当关”,才换来了市民餐桌上顿顿无忧,确保了舌尖上的安全。

一周阅读排行